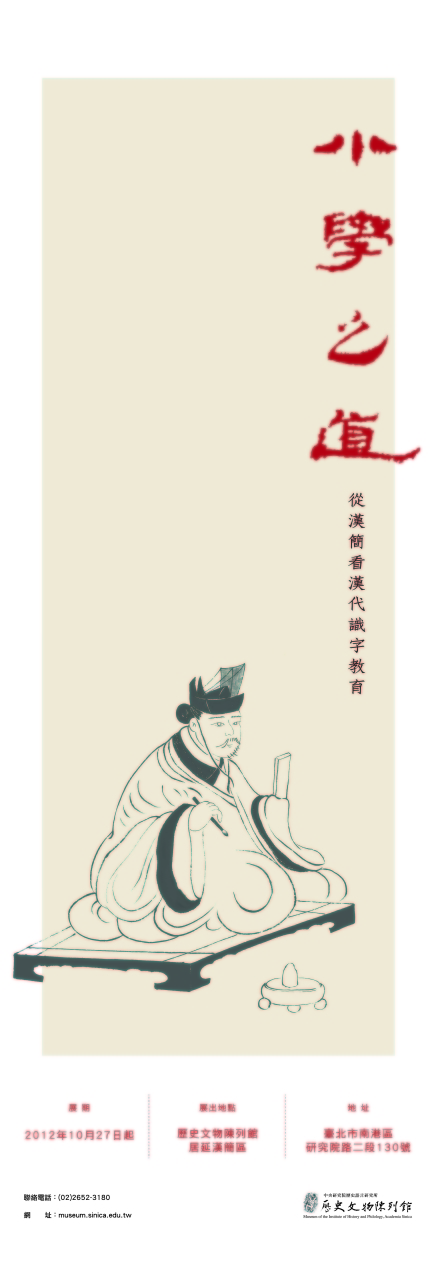

漢代的識字教育被稱為「小學」,進階教育則為「大學」。東漢崔寔《四民月令》說:正月、八月時,「命幼童入小學,學書篇章」,所謂的「篇章」,是指識字書《蒼頡》、《急就》。除此之外,學童也要學計數的九九術、計算時日干支的六甲等等。其中識字是最重要的課程,識字書歷兩漢,不斷增補修改,「小學」可以說是字書的統稱。

在居延、敦煌漢簡中有很多練習抄寫《蒼頡》、《急就》、九九、六甲的殘簡,也發現了一支頗為完整的毛筆,證明西漢中期至東漢明帝以前的邊塞士卒曾利用守邊的機會,接受初級的教育。

本展覽挑選居延出土,以隸書、草書、篆書練習書寫的《蒼頡》、《急就》、六甲干支和九九簡、牘和觚為主,另精選若干書跡優美的簡牘,以饗書法愛好者。

|

|

| 據《漢書‧藝文志》記載,我國古代的字書,以《史籀》為最早,其次是《蒼頡》。漢代以後,小學興起,先後又有《凡將》、《急就》、《元尚》等等。在漢簡中發現的字書主要是《蒼頡》和《急就》。居延和敦煌都出土了抄寫《蒼頡》、《急就》的習字簡;英國國家圖書館也藏多達一千餘件的《蒼頡》削衣,這麼多抄寫字書的習字簡證明:《蒼頡》、《急就》是漢代邊塞士卒識字的重要教材。 |

| 《蒼頡》可謂字書之祖,但大約在唐、宋間就失傳了。目前在居延、敦煌、安徽阜陽、甘肅水泉子漢簡,以及北京大學藏西漢竹簡都發現《蒼頡》,其中以阜陽漢簡保留的字數最多。《蒼頡》的編排是以義類為主,即將語義相同或相近的字和詞排比在一起,歸於若干大類下,再配合押韻,形成四言一句,有韻可尋的字書。值得注意的是近年甘肅水泉子出土了七言一句的《蒼頡》,讓我們對《蒼頡》有更多的認識。 |

| 《急就》是西漢末年編成的字書,也是現存最完整的字書。其編排是以三言、四言或七言一句,分章敘述各類名物,不僅可以識字,還有傳布知識的作用。《急就》在漢代很受歡迎,短時間就流傳到邊塞,其所列的人名也常出現在漢簡中,可證其實用性。在漢墓中還發現書寫《急就》文句的磚,說明學習者還包括工匠。魏晉以後,傳播更廣,許多學童識字的第一步就是從《急就》開始。 |

| 漢代的書寫用品有毛筆、墨、硯、書刀及簡牘。而在居延發現的習字用品主要是毛筆、觚和利用廢棄簡習字。漢代邊塞出土的毛筆,除居延外,還有敦煌馬圈灣、懸泉置等地。居延、敦煌發現的觚則多用於抄寫字書及練習寫字。觚為多面體,可反覆書寫,寫滿或寫錯可用書刀削掉再寫。從觚或簡牘削下來,帶字的薄片即為「削衣」。邊塞因資源欠缺,大都是利用廢棄簡習字;甚至在未經整治、尚存樹皮的木頭上習字。 |

| 習字是先從用手控制毛筆,穩定地寫出橫、豎、點、撇和轉折等等的筆畫,或從簡單的單字開始練習。習字簡中有不少重複書寫某些筆畫,應是進行運筆或筆畫的練習。最便利且有效的習字方式是以當時常見的文書做範本,反覆練習。如此不但可以習字,還能學習到文書常用語和格式。因此,習字者常利用廢棄的簡牘,在上面照抄某些單字或字句。較多的情形是反覆練習某一單字,也有反覆抄寫現成的文書文句。 |

| 隸書和篆書是漢代官方文書和其他文字載體上最基本的字體,但在一般事務上隸書無疑居於優勢。居延出土的簡牘除了大量使用隸書,也用草書和少量篆書。簡牘上有隸、草、篆書單獨出現,也有隸書和草書或篆書同時出現的例子。居延漢簡的年代大約從西漢中晚期到東漢初,正值隸書本身不斷發展,走向成熟的時期,這可從繫年簡窺其轉變。而波磔鮮明、書法優美嫻熟的漢簡,更是漢代識字教育最佳的成果。 |

| 漢代的書吏,除了隸書、篆書,還必須學習草書,這可從出土的草書單字和字句練習簡得到印證。草書在西漢中晚期以後的簡牘文書上使用漸多,數量遠多於篆書。從出土的漢簡來看,最基層的書吏必須能夠謄錄或起草簡單的公文,而謄抄、起草公文,常使用比隸書更簡便的草書。因此在漢代文書實務上,草書為必備的書體。在居延漢簡中,我們就可以看到這些書藝純熟的書吏所留下的草書墨跡。 |

| 隸書雖然是漢代通用的書體,但官方制定的字書仍以篆書為主。在敦煌出土的大量《蒼頡》削衣上,大都具有濃濃篆書的筆意。居延也出土了練習篆書的削衣,這些篆書都具圓筆、字形瘦長的特色。可見漢代邊塞的士卒在日常文書中雖然不使用篆書,但仍然要練習。 |

| 《漢書‧食貨志》說:「八歲入小學,學六甲、五方、書、計之事」。漢代幼童入小學,除習《蒼頡》或《急就》,還有六甲。六甲是指六個以「甲」起頭(甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅)的干支表,以天干、地支相配,計算時日。干支練習簡在居延、敦煌和長沙東牌樓漢簡,以及英國國家圖書館藏削衣都曾出現。其書體有些是篆書,有些則介於篆、隸之間。 |

| 九九術類似今日小學生背誦的「九九乘法表」,至少在戰國時期就出現,距今已有兩千多年。漢代背誦的口訣是從數字最大的「九」開始,第一句始於「九九八十一」,然後第一個數字(被乘數)遞減,依此類推。與現在的口訣順序不同。目前發現最早的九九術是出自湖南里耶的秦簡,此外在居延及敦煌漢簡亦有發現。廣州深圳漢墓也曾出土「九九術口訣磚」,證明九九術的傳流和使用都非常廣。 |

留言版Comment